こどもテラスでは10周年を迎えるにあたり2025年2月に冊子を作成しました。

これからの10年・・・、こどもテラスでできる事を一歩一歩、目の前の人たちとともに進んでいきたいと考えています。

~物語は続きます~

一部のみではありますが紹介させていただきます。

この10年を振り返ること

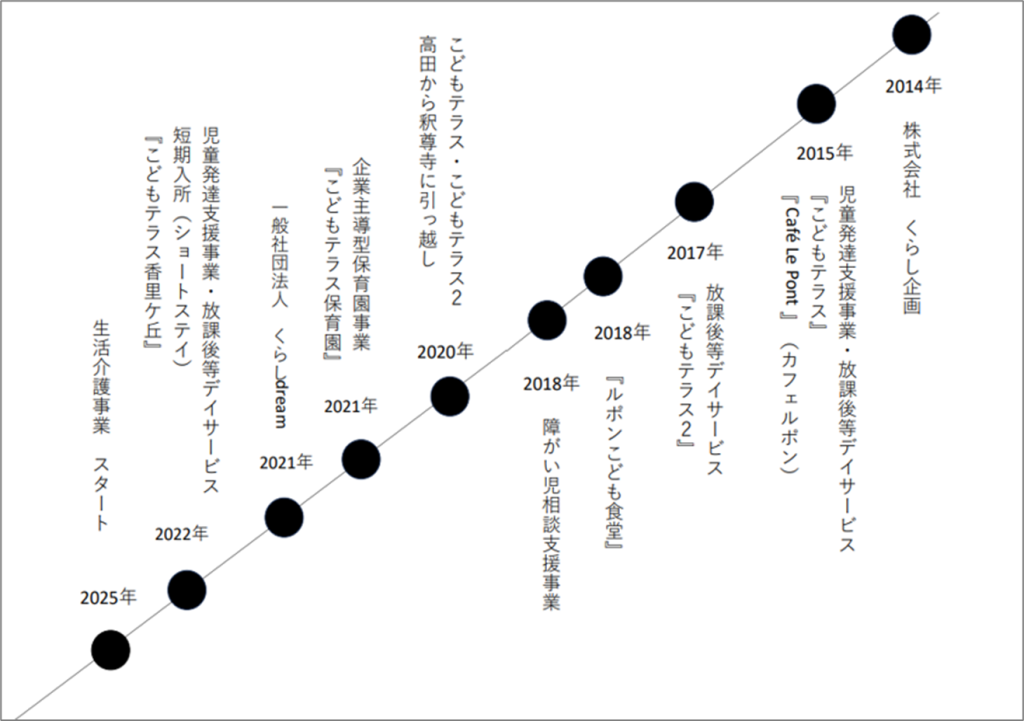

大阪府の保健師として仕事をする中で人の生活に深く関わるようになり、また社会は不平等があふれていて、その犠牲になるのはいつも子どもやマイノリティの人たちなんだと知りました。 結核、HIV 感染症、難病、虐待、貧困等々様々な人に出会いましたが、全てに共通していることが、その人自身には何の責任もないことで孤立させていく社会の構図があると感じました。 自分自身も生活しているひとりの人として考えた時、人の幸せとは孤立せずに生きることなのだと思います。 ある時母が私に言いました。 「わが子の幸せを願うなら、その子と一緒に生きていく他の子どもが幸せじゃないと成り立たないよ。」と。 私が家族主義的な考え方から抜け出すきっかけとなった言葉です。 自分も地域の中で何か行動したいと考えるようになりました。 保健所の母子チームの仕事の中で出会った重症心身障がい児と言われる子ども達とその家族。 生活そのものがとても不平等に思えました。 子どもを育てることが家族、特に母親の役割を担う人にだけ押し込められている現状を変えたい、くらし企画で、生活を一緒に考え創っていきたいと思いました。 何かを決めたり行動する時、私はいつも人との出会いで決めてきたと振り返ります。 何をするかも大事だけれど、誰とするか、誰と出会うか。 数々の人との出会いを積み重ねてこれまで歩んできたのだと思います。 くらし企画誕生から10年。何ができて何ができていないのか。何を考えてやってきたのか、これからどうしていきたいのか。 日々流れていく時間の中で立ち止まって振り返り、記録しておく冊子を10年を記念して作成することになりました。 ずっと変わらずに大切にしてきたこと、それは「人と人との関係性」です。 くらし企画では、10年間で拠点が3か所に増え、年齢、職種、多様な働き方で、現在総勢70名ほどの人がその日のチームメイトとして日々活動しています。 人が集まるとそれだけパワーが産まれ、同じだけトラブルに発展する可能性も出現します。 力を合わせるからこそ可能になることも多くある一方、意見や考え方の違いで時にはぶつかったり、悶々と考え込んだり。 解決するハウツーは存在せず、10年間変わらず繰り返してきたことは、「思ったことを何でもざっくばらんに話し合える関係性であることを信じて話してみること。」だと振り返って思います。 ともに働く人同士の関係性に加えて、子どもたち、その家族との関係性も同様で、ともに生きていくとはどういうことか、信頼関係を築くとはどういうことなのか、「利用する人とサービスを提供する人」の枠を越えた関係を築きたいと考えてきました。 全てのことは人と人との対話から始まる、近道はなく丁寧に向き合っていくことの積み重ね、そんな日々がくらし企画を創ってきました。 大切にしたいことは何か、迷ったら立ち戻る理念があり、試行錯誤の日々。 そんな日々の中からトピックス的なことを冊子としてまとめることで、明日からまた続いていく物語の道筋を見つけていけたらいいなと思います。 (田島 茂恵)

≪くらし企画≫誕生への想い

くらし企画10年の歩みを振り返る誌面ですが、私にとっては、くらし企画誕生までを振り返ることになりました。 なぜ、くらし企画を立ち上げようと思ったのか。 ●私の根っこをつくったいくつかの出会い 私の父は幼少期に農家の5人兄弟姉妹の中から、子のない叔父の家の養子になり、原家族から遠く離れた都会でひとり育ちました。 私の母は、家督を継ぐために育てられた長男の嫁になり、家から距離をもとうとする夫に代わり家長である祖父母に仕えました。 私はその第一子として、1950年6月25日、朝鮮戦争勃発の日に生まれました。 祖父が「これからの文化国家をしょって立つ子、文子じゃ」と名づけたという話を聞くと、次の世代が生まれた喜びや敗戦から新たな復興への希望が感じられ、周りの笑顔に囲まれた幸せな誕生だったのだと思います。 それが朝鮮戦争勃発のその日だと知ったことは私の社会を見る目を変えました。 第二次世界大戦で日本が負け、日本の植民地支配からの解放をともに喜び合ったであろう、家族だった、親戚だった、友だちだった、同胞だった人たちが、北緯38度で人為的に切り分けられ、しかも、東西冷戦下の大国の意図によりお互い殺し合わねばならないという私には想像を絶するむごい時間と自分の幸せな誕生の時間が重なっているのだと実感したのです。 「一刻」「一刻」も多様であり、複雑に絡まり合い、自分という個人もその絡まり合いの中にいる。 人生は、いつ、誰と出会い、そこで何を感じるかということに大きく影響されるものだと思います。 幼い頃から複雑な家族関係にもまれながら育った私にとって、物思い、迷う青年期の人や出来事との出会いは鮮烈でした。 私の大学入学は、大学闘争による大学封鎖のため東大入試が見送られた年でした。 私が入学した大学も封鎖されて講義はなく、大学院生や助手などによる自主ゼミナールで学ぶ1年でした。 政治や経済、文化が語られ、公害、被差別部落、女性、障害者等々の問題に大学がどのように関与してきて、その解決に向けてどのような役割が果たせるのか、という議論が活発におこなわれていました。 大学生という自分の個人的立場が、社会と強く結びついているということ、当然の正論かのように語られることに疑いの目をもつことを学びました。 ●「人権」という思想を手に入れて もうひとつ私の原点となっているのは、当時燎原の火のように広がる部落解放教育・保育運動の先頭に立っておられた故鈴木祥蔵氏との出会いです。 親鸞の宗教論、ルソーの教育論、マルクスの経済哲学、アンリ・ワロンの心理学等の講義から人間とは何かを考えるきっかけをもらいました。 どれも意味が深く自分の理解が追いつかないのですが、いずれも「人権」の思想につながると受け止めました。 人間の弱さへの理解、理不尽な人為的格差への怒り、お金で満たす煌びやかさではなく、ともに汗して労働することの尊さ、見えているもの以上に見えていないもの・隠されているものが重要であること、鋼の強さではなくなめし革のような柔らかな強さをもつこと、などを心に刻みました。 「人権」というと、正論ではあるけれど現実とは遠い理想論のように敬遠されることも少なくありません。 けれども、「人権」は理想論として棚に飾っておくべきものではなく、人間が生き残るためには、これしかないだろうと到達した現実論だと私は考えています。 「すべての人」の自由・平等・尊厳と掲げても、私たちは、すぐに自分の正義に絡めとられて、他者を「女だ」「障害者だ」「同性愛者だ」「部落だ」「朝鮮人だ」「黒人だ」「アラブ人だ」と名指すことで、「人間」から排除してしまう。 名指すことで非人間化し、正義の名のもとに殺すことを正当化してしまう歴史を繰り返してきています。 「人権」と向き合わなければ、経済も文化も政治も破壊されてしまうのではないでしょうか。 そして「人権」は正義として掲げられているものではなく、ぶつかり、迷い、悩む日々の暮らしの中で、関係性を変えていこうと取り組む一人ひとりの営みから生みだしていくものではないかと思います。 ●暮らしの骨格である労働をとおして「人権」を求めていく 「人権の」観点に立とうとすると、福祉分野の議論の比重が大きくなりがちです。 けれども、福祉分野は経済活動のほころびを繕う側面が強く根本的な解決には届きにくいと感じてきました。 たとえば、児童虐待問題。 児童虐待は子どもの人権問題として、子どもの命を守り、健やかな成長を保障するために、早期発見、子どもの保護、保護者への再教育・回復プログラム等々の充実が積極的に講じられてきました。 これらは今の苦しい現実を救う重要な施策であることは多言を要しません。 けれども、暮しが成り立つ労働が保障されていなければ、結局は、おとなの生活苦、疎外感、焦燥感、孤立感からのイライラは弱い立場の子どもに向けられてしまうことになるでしょう。 妊娠中であっても、幼い子どもを育てていても、病気がちでも、障害があっても排除されず、安心して暮らしていくことができる労働の枠組みがほしいと思います。 福祉においては「自立に向けた支援」と言われます。「自立」とは何か。 福祉の枠に留まるのではなく、現実の経済活動の中に参加していくということでしょう。 ここで重要なことは、「自立」とは、既存の労働をそのままに参加する努力を個人に課すのではなく、多様な人が参加する枠組みに労働を変えていくという社会的課題だということではないでしょうか。 多様な人が出会い、私たちの平和な暮らしの根っこにある経済活動をつくり変えていく場所をつくりたい、という思いが「くらし企画」の誕生につながりました。 まだ入り口を探している段階だと思いますが、この10年の多くの方々との出会いの中で、きっと見つかるという希望は大きくなってきていると感じるのです。 (田中 文子)